この記事で解決できること

- 個人事業主が自分でする経理業務の年間の流れを知りたい。

- 経理をするのに必要なスキルや準備はあるのか。

- 節税のコツを知りたい。

こんな悩みを解決します。

日商簿記3級、経理・契約5年、給与・社保5年のよんちゃわんが説明いたします。

この記事では、開業から日々・毎月・年1回の流れを分かりやすく解説し、経理初心者でも無理なく取り組めるようにまとめました。

実際に経理業務は、日々の記録から年1回の確定申告まで、幅広い業務を自分で行うわけですが、流れを理解すればそんなに不安に思うこともありませんよ。

経理はハードルが高いと感じている方も、少しずつ取り組めば自分で帳簿管理もできるようになります。

記事前半では「経理業務の流れ」について、後半では「帳簿管理や節税方法」について解説するので、じっくり読み込んでくださいね!

個人事業主がする経理業務内容とは?

個人事業主だと「経理は自分でやらなきゃいけないよねぇ?」と不安が先に立つ方もいますよねぇ。

実際、事業を続けるうえで経理は欠かせなくて、業務内容は日常的な記録から年に一度の確定申告まで幅広く関わってきます。

ここでは個人事業主として自分でこれらの業務をおこなう場合に必要な流れを、4つのパート(開業時・日々・毎月・年1回)に分けて解説します。

開業時

開業時の大事な仕事は、必要な書類を期限内に提出することです。

なぜなら、各種書類を提出しなければ、確定申告ができなかったり、節税のチャンスを逃したりするからです。

うっかりを防ぐためにも、開業したらすぐにチェックリストを作って、提出書類を管理しましょう。

開業後提出する書類

- 開業届:開業から1か月以内

- 青色申告承認申請:開業年の3月15日まで

- 事業開始等の申告書:事業開始時

これらの書類は、国税庁のサイトにあるフォーマットを使えばスムーズに進められます。

日々

日々の経理は「取引の記録」が基本。

レシートや請求書は、後でまとめてやろうなんて思っていると、いざその時になると訳が分からなくなる可能性があります。

なので混乱を避けるためにも、その日のうち、または週単位など定期的な作業にするのがいいですよ。

具体的には次のような作業がありますが、記録を忘れて経費を正しく計上できないと、納税額が増えるリスクもあります。

- 現金や銀行口座の出入りを帳簿に記録

- 売掛金や買掛金の発生をメモ

- 領収書や請求書の保管

毎月

毎月の経理は、事業の状態を客観的に把握するために欠かせません。

理由は、数字で現状をつかむことで根拠に基づいた経営判断ができるからです。

それには売上・経費・利益・稼働時間の4つは月末に集計しておきましょう。

経営上の見直しや改善点の発見にもつながります。

売上増えたけど、一方で経費も増えてて結局利益減なんてこともありますよね。

また一人でも従業員がいる場合は給与計算や源泉所得税の納付も必要なので、毎月のルーティンワークにしておきましょう。

年1回

年に一度必ず行うのが「確定申告」です。

これはとても重要な業務で、これを怠ると、延滞税や罰則を受ける可能性があります。

確定申告では、1年分のもうけ(収入ー必要経費)に対してかかる所得税を自分で計算して精算します。

ここで日々・毎月の業務の積み重ねによる正確な帳簿が力を発揮します。それがないと後で計算が合わず苦労することになります。

自分で経理をするのに資格は必要か?

結論から言うと、個人事業主が自分で経理を行う場合に資格は必要ありません。

なぜなら、法律上「経理業務」は誰でもできるからです。

(資格が必須なのは、税金の申告代理や税務署への対応などを業務として行う「税理士」の仕事に限られます。)

大切なのは、毎日の取引を正しく記録して、後から確定申告に使える形にまとめられるかどうかです。

帳簿づけを自分で行うと、事業のお金の流れを理解しやすくなります。

売上や経費がどのくらいかを自分の目で把握できるようになると、無駄な出費に気づいたり、資金繰りの見通しを立てやすくなります。

自分で帳簿をつけるのに必要なスキルは?

経理を自分で行うには、「簿記の知識が必要なのでは?」と思いますよね。

確かに複式簿記の理解があれば安心ですが、とりあえず基本的なルールを押さえて記録することができれば十分です。

たとえば必要なのは、次のようなスキルです。

- 日付や金額を正しく入力する基本操作

- 勘定科目(売上、経費など)の仕分け方を理解する

- 領収書やレシートを整理して残しておく習慣

要するに、確定申告に必要な最低限の帳簿を完成させられれば大丈夫。

次に、自分でできる帳簿の作り方を方法別に紹介します。

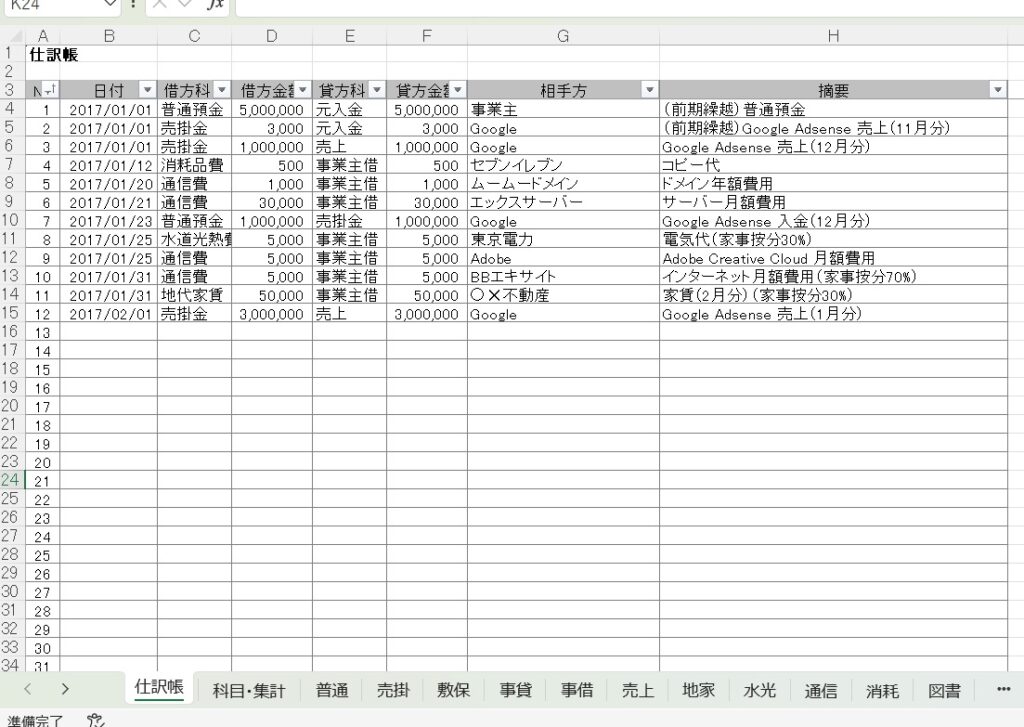

エクセルで帳簿を作成する

エクセルは、業務上多くの人が使っているツールです。

コストをかけずに売上や経費を記録できるのが大きなメリットですが、仕訳帳をエクセルで作れば、取引の管理からそのデータをもとに損益計算書などの作成も可能になります。

実際には、無料で配布されている「エクセル簿記」などのテンプレートもあるので、それを活用するのもおすすめです。

うまく利用して、効率的な帳簿管理をしましょう。

とはいえ入力ミスやデータ漏れが起きやすいのもエクセルの特徴です。

定期的にバックアップを取ったり、条件付き書式を活用してミスを見つけやすくするなど工夫すると安心です。

手動で帳簿をつける

もう一つの方法は、手書きで帳簿をつけるやり方です。

昔ながらの方法ですが、取引を一つひとつ記録することで簿記の基礎が身につきやすいメリットがあります。

流れとしては、仕訳帳と総勘定元帳を準備し、売上や経費を記録していきます。

確定申告に必要な最低限度の帳簿をつける必要があるので、 「仕訳帳」「総勘定元帳」「試算表」で、さらに掛取引が多い人は「売掛帳」「買掛帳」なども用意することになります。

転記や集計の手間がかかるのはたまにきずですが、実務を通して経理を理解できるのでよしとしましょう。

もっとも少額取引が中心の事業なら、シンプルな手書き帳簿でも十分対応できます。

納税が必要な税金は何?

個人事業主として活動する場合、支払うべき税金を把握していないと、資金繰りの計画が立てにくく、思わぬ納付額に慌てることになります。

個人事業主が関係する主な税金は以下の4種類です。

- 所得税:事業で得た利益に対して課される国税。確定申告を通じて納付が必要で、利益が大きければ予定納税も発生する。

- 住民税:所得に基づき算出される地方税。確定申告後に自治体から納付書が届く。

- 消費税:課税売上高が1,000万円を超えた場合に申告・納付義務が発生。ただし開業から2年間は免除されるケースあり。

- 個人事業税:一定額以上の所得がある場合に都道府県へ納付する税金。業種によって対象外になることもあり。

「いつ・どれくらい税金がかかるのか」を見通しがつけられるようになったら、早めに確認して準備しておくことが安心につながります。

節税のポイント3つ

経理を自分で行うなら、節税の工夫も知っておくべきです。

なぜなら、正しく処理するだけでなく「制度を活用する」ことで納める税金を少なくできるからです。

以下は実践しやすい3つの方法です。

青色申告を選ぶ

白色申告に比べて手間は増えますが、最大65万円の控除を受けられるため節税効果は大。

青色申告と白色申告は後ほど説明しますね。

帳簿をきちんと整えることが条件ですが、自分で経理管理するいいきっかけになりますね。

必要経費をしっかり計上する

仕事に使った支出は経費に含められる。

自宅の家賃や光熱費も事業用として使った分を按分すれば経費にできるんです。無駄なく計上しましょう。

所得控除を漏れなく受ける

医療費控除や社会保険料控除など、受けられる控除は漏れなく申告して課税所得を減らしましょう。

国税庁の公式サイトで一覧を確認し、漏れがないようにチェックしましょう。

「できることから少しずつ」取り組むのが節税成功のポイントです。

確定申告はどうやるの?

個人事業主として活動していると、避けて通れないのが確定申告です。

確定申告は毎年1月1日から12月31日までの所得を集計して、翌年2月16日~3月15日までに申告・納税を行う手続きのことです。

流れは意外とシンプルです。

まず必要なのは、1年間の取引を記録した帳簿と領収書などの証拠書類です。

- これをもとに売上と経費を整理

- 「所得=売上-経費」を算出

- 国税庁の「確定申告書等作成コーナー」や会計ソフトを利用して申告書を作成・提出。

その結果、納税額がある場合は、期日までに納付しなければならず、逆に払い過ぎていた場合は還付が受けられます。

重要なのは「期限内にきちんと申告する」こと。

遅れると延滞税や無申告加算税が課されるリスクがあるので要注意です。

青色申告と白色申告

確定申告には大きく分けて青色申告と白色申告の2種類があります。

どちらを選ぶかで経理方法や節税効果が大きく変わります。

| 種類 | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| 白色申告 | ・帳簿付けが比較的シンプル ・単式簿記(お小遣い帳のような形式)での管理が可能 | 控除がなく節税効果がほぼ得られない |

| 青色申告 | ・青色申告特別控除(最大65万円)が利用できる ・赤字を3年間繰り越せる ・家族に支払う給与を経費にできる | 複式簿記で記帳する必要があるため手間が増える |

このように、多少の手間をかけても青色申告を選ぶことで税金の負担を大幅に減らせます。

複式簿記が悩みの種なら、会計ソフトを使うことで不安も軽減されます。

長期的に事業を続ける予定なら、青色申告の準備を早めに進めるのがよいです。

まとめ

個人事業主が経理を自分で行うには、以下の流れを理解してそれぞれの作業をルーチン化しておくことが大切です。

- 「日々の取引の記録」

- 「毎月の振り返り」

- 「年1回の確定申告」

また、確定申告は避けられない重要業務ですが、青色申告をすれば税制優遇を受けられます。

必要経費の計上や各種控除の活用など、節税の工夫を知っておきましょう。

個人事業主が経理を自分で行う際のポイントは以下のとおりです。

- 開業時は必要書類を忘れず提出する

- 日々・毎月の記録が確定申告をラクにする

- 青色申告や控除制度を活用して節税の工夫をする

経理は初心者でもコツコツ続ける習慣さえあれば十分に対応可能です。

最後まで読んでいただきありがとうございました。